Quand l’animal se pose des problèmes moraux

Revue La Vie des Bêtes N°135 d’octobre 1969

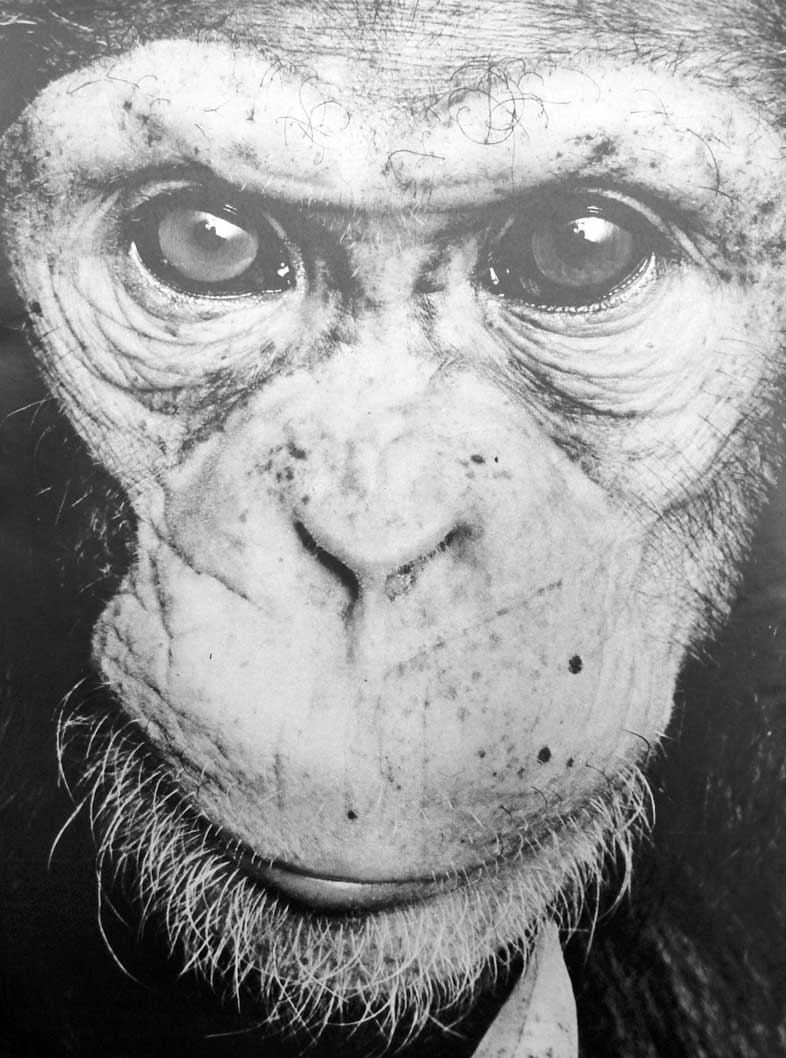

Il est difficile d’observer sans trouble un chimpanzé captif, j’entends sans se poser des problèmes moraux: a-t-on le droit de traiter si cruellement un être vivant qui montre avec tant d’évidence des caractères humains? Et je ne parle pas ainsi au nom d’une quelconque réminiscence évolutionniste: celui-là même qui voit dans l’agencement de la nature l’action d’un Créateur devrait, plus encore que le matérialiste, être sensible au sort d’un animal dont la parenté avec l’homme ne peut, dans cette perspective, que répondre à un dessein providentiel.

Ces réflexions me venaient, récemment, tandis que j’observais le comportement d’un très beau chimpanzé, présenté à la curiosité du public par le zoo de La Palmyre, près de Royan (un zoo dont, entre parenthèses, je recommande vivement la visite aux touristes qui séjournent dans cette région).

Qui lui avait appris que, pour obtenir des friandises, il faut faire des singeries? En tout cas, il les faisait. Mais avec quel dédain, avec quel mépris du public! Et quel œil froid il promenait sur la foule hilare, qui, apparemment, ne le faisait pas rire, lui.

— «Tas de veaux, semblait-il penser, sachez bien que si je m’abaisse à faire le pitre, c’est parce que je suis du mauvais côté des barreaux, et qu’il faut bien vivre. J’aurais tout autant de zèle (apparent) si vous étiez un troupeau de porcs, ou n’importe quelle horde sauvage. Ma seule distraction ici, loin de mon pays et de ma tribu, c’est de voir défiler vos faces, de croquer vos bonbons et vos gâteaux, de me gaver de vos bananes. Mais sachez que je ne vous en ai nulle reconnaissance, car je n’ignore pas que si vous m’en faites cadeau, c’est seulement pour mes gambades et mes pirouettes. Donnant, donnant. Et comme vous achetez vos cadeaux au rabais et qu’ils ne sont pas fameux, je ne me fatiguerai pas moi non plus à vous en donner plus qu’il ne faut».

Et de temps à autre, en effet, quand il voyait apparaître dans la main d’un enfant quelque chose d’un peu plus tentant, il faisait un petit saut périlleux, oh, sans se fatiguer, juste assez pour qu’il soit dit qu’il avait fait quelque chose et qu’il avait droit à une récompense. La direction du zoo savait bien, du reste, à quoi s’en tenir. Une barrière contenait la foule à distance, et sur la cage on pouvait lire cet avertissement: Animal dangereux, ne pas approcher.

Ce chimpanzé hippie, d’un nouveau genre

J’entends bien que certains trouveront excessif le discours que je prête ici au quadrumane. C’est, selon moi, qu’ils ont encore beaucoup à apprendre du psychisme animal. Voici une autre histoire de chimpanzé, rapportée celle-là par Thorpe, le grand naturaliste de Cambridge, lors du dernier congrès sur le cerveau et la conscience (Rome 1966).

Au sein d’une troupe de chimpanzés observée dans la nature, un des singes avait pris, dit-il, l’habitude de mendier sa nourriture auprès de ses congénères au lieu de la chercher lui-même. Ce hippie d’un nouveau genre avait, en quelque sorte, réinventé pour son compte la morale de Marcuse et affichait à sa manière le mépris de la société de consommation.

Mais l’amusant est que cette attitude lui attirait le complet mépris de ses compagnons. Ceux-ci ne lui refusaient pas l’aumône, mais ils l’accompagnaient toujours de sarcasmes et de houspillades. De vieux chimpanzés plein de sagesse et de dignité lui jetaient des bananes en ricanant. D’autres, moins patients, lui montraient plus franchement encore leur irritation. Il est parfaitement clair que la mendicité était, chez eux, tenue pour un comportement indigne et contraire à la bonne éducation.

Cette anecdote rapportée par une des plus hautes autorités en matière de psychologie animale explique la hargne du chimpanzé de Royan, qui mendiait par nécessité, mais non sans amertume, sentant bien ce que sa dépendance à l’égard des visiteurs avait d’humiliant.

Thorpe, élevant davantage encore sa réflexion, se demande à cette occasion si de tels comportements ne montrent pas l’existence, chez les bêtes, d’un authentique sens moral, question à laquelle il n’hésite pas à répondre par l’affirmative. Miss J. M. Goodall, la célèbre spécialiste des chimpanzés, partage cette opinion et ses observations montrent que les singes affichent la plupart des comportements que l’on qualifie d’héroïques quand on les admire chez l’homme.

Par exemple, dit-elle, il est courant de voir la femelle affronter délibérément un fauve pour détourner sur elle l’attaque à laquelle un jeune téméraire insuffisamment expérimenté s’est maladroitement exposé. Les descriptions données par Miss Goodall, dans leur sécheresse objective et volontairement dénuée de tout lyrisme, montrent que, dans ce cas, il ne s’agit pas d’un comportement purement réflexionnel, car toutes les femelles n’en sont pas capables: il y a celles qui montrent du courage, celles qui en montrent moins et celles qui n’en ont pas du tout. Exactement comme chez l’homme, ou l’héroïsme ne résulte pas d’une impulsion irrésistible, mais d’un effort de la volonté.

La différence apparaît dans toute sa clarté quand on compare les femelles singes aux femelles oiseaux, qui, elles aussi, pratiquent couramment l’exposition au prédateur pour détourner son attention du nid: chez les oiseaux, il s’agit d’un courage d’espèce, également admirable, certes, car l’animal donne tous les signes de la peur, mais c’est dans une impulsion spontanée qu’il puise sa force, non dans un choix de la volonté. Il est difficile à l’intelligence humaine de comprendre la différence, mais peut-être un exemple choisi dans un domaine très différent l’éclairera-t-il.

Il y a quelques années, un éleveur américain, du nom de Kuch, achetait une ferme dans l’Ohio et entreprenait d’y produire des poulets et des porcs. Il dut renoncer aux uns et aux autres. Tous crevaient d’une mystérieuse maladie que les vétérinaires étaient impuissants à identifier.

Kuch essaya alors les bovins. Hélas, les vaches avaient des mammites, de l’acétone, et il mourait presque 50% de veaux, emportés par une foudroyante diarrhée blanche. Pendant quatre ans, conseillé par les plus ingénieux experts, Kuch traita ses bêtes aux sulfamides, aux vitamines, il essaya tous les vaccins, tous les sérums; il modifia l’éclairage, l’aération, la désinfection des locaux. Le tout en vain: la moitié des veaux continuait de succomber à la diarrhée.

— «Croyant toujours à une infection microbienne, rapporte M. Didier Bertrand[1], M. Kuch fit construire une étable spéciale pour les vaches sur le point de vêler et pour les jeunes veaux. Ces bâtiments furent utilisés (…) alors qu’ils n’étaient pas encore terminés. Les veaux placés dans les stalles crépies léchèrent les murs avec tant de vigueur que l’enduit fut enlevé, alors que ceux qui occupaient les stalles non crépies ne touchèrent pas aux murs». Intrigué, Kuch s’informa de la composition du crépi. On lui indiqua qu’il était fait d’un mélange de carbonate de calcium et de magnésium. Kuch réfléchit, fit analyser son terrain pour voir si, par hasard, l’une de ces substances n’en était pas absente et trouva qu’il n’y avait pas de magnésium.

Il se mit alors à ajouter du magnésium à la nourriture de son bétail, et celui-ci, miraculeusement, fut guéri en quelques semaines. Plus un seul veau ne succombait, les vaches redevenaient florissantes, et Kuch put même se remettre avec un plein succès, au poulet et au cochon. Par l’adjonction d’un peu d’engrais au magnésium dans les champs et les pâturages, la région de New Knoxville, où se situe cette anecdote, célèbre dans les annales de l’art vétérinaires, fut complètement métamorphosée. M. Didier Bertrand cite de nombreux travaux de savants du monde entier qui, à la suite de la découverte de New Knoxville, confirmèrent l’importance capitale du magnésium dans l’équilibre biologique des animaux (et de l’homme).

La science innée du bétail des alpages

Et maintenant, réfléchissons! Cette découverte, qui la fit? Un veau. Toute une étable de veaux nés la veille et qui, sans consulter la moindre référence scientifique, trouvèrent infailliblement ce que les biologistes les plus expérimentés cherchaient en vain depuis plusieurs années!

Les veaux sont-ils donc plus savants que les savants? Oui et non. Dans les Alpes, les pâturages, autour des chalets, sont constellés des fleurs admirables de l’Aconit Napel, une plante tellement vénéneuse que l’on peut tomber malade rien que pour en cueillir un bouquet, et que nos ancêtres les Gaulois en empoisonnaient leurs flèches, les trempant dans son suc[2]. Si les vaches et les moutons étaient aussi «savants» que le touriste moyen, le bétail crèverait comme mouches dans les alpages. Il ne crève pas, est-il besoin de le dire? Du moins pas de cela. Il ne touche pas à l’aconit, pas plus qu’à une foule d’herbes empoisonnées qui parsèment les pâturages. Comme les veaux de New Knoxville, le bétail des alpages sait, de science innée, ce qu’il doit et ne doit pas manger.

Doit-on vraiment appeler cela de la science? Bien sûr que non. Les animaux sont aussi habiles à éviter le poison naturel qu’ils sont instruits en préceptes de morale quand ils se sacrifient pour sauver leur progéniture. Pas plus qu’ils ne connaissent les propriétés paralysantes de l’aconitine et des autres alcaloïdes vénéneux dont tant de plantes sauvages sont gonflées, pas davantage ils ne savent que le sacrifice de soi pour les faibles les rend meilleurs. Ce qui ne les empêche ni d’éviter infailliblement l’herbe empoisonnée, ni de sauver leurs petits au péril de leur vie. Du moins, en est-il ainsi de presque tous les animaux. Une différence commence d’apparaître chez eux dès qu’il leur arrive de se tromper, et c’est le cas des singes dont il est ici question. La mendicité des chimpanzés cités par Thorpe n’est pas un de ces comportements irrésistibles attribués à l’instinct, puisque non seulement tous ne mendient pas, mais la plupart d’entre eux, et en tout cas les plus élevés dans la hiérarchie du groupe, s’abstiennent de mendier et marquent leur mépris à ceux qui le font.

Si quelques veaux seulement savaient reconnaître la présence du magnésium dans un enduit de chaux, il faudrait attribuer ce discernement à une réflexion où à un talent personnel et rechercher ce qui différencie les veaux plus perspicaces des veaux idiots. II faudrait rechercher le «Quotient intellectuel» des veaux, leur faire passer des tests et envoyer au collège les veaux de génie: le fait que nous soyons incapables de reconnaître le danger dans la splendide inflorescence de l’aconit est donc un témoignage paradoxal de notre intelligence. Plus subtilement (et j’espère que les comparaisons que nous venons de faire permettent de le bien comprendre), le fait que certains chimpanzés pratiquent la mendicité, mais pas tous, montre que leur sens moral est supérieur à celui des espèces où l’on ne voit jamais un seul individu mendier, par exemple les chiens et les chats (je rappelle qu’il s’agit de mendicité d’animal à animal). Celui qui mendie a choisi de mendier. Celui qui garde sa fierté ne le doit qu’à lui-même et non à la prévoyance de la nature.

Les oiseaux qui se sacrifient pour leurs petits montrent qu’un je-ne-sais-quoi, qui n’a de nom que dans le vocabulaire religieux, a répandu parmi les êtres les lois que la morale propose à notre libre choix. Ce n’est pas eux qui choisissent l’héroïsme: c’est ce je-ne-sais-quoi. Ou plutôt (car il ne faut rien pousser à l’absolu), le je-ne-sais-quoi a plus de part à leur choix que leur libre arbitre.

Chez le chimpanzé, la part du je-ne-sais-quoi est en régression: il semble que le je-ne-sais-quoi veuille déléguer à l’être personnel, capable de décision et d’appréciation, quelques-unes de ses activités créatrices.

Plus les êtres sont élevés en intelligence et en complexité, plus large et généreuse est cette délégation de droits et de pouvoirs. C’est ce qu’une sagesse un peu simpliste exprime par les mots d’instinct et de liberté, mots qui non seulement n’expriment rien, mais dont la trompeuse simplicité dissimule et camoufle le plus grand des mystères, celui de la Création.

L’animal qui se borne à obéir au je-ne-sais-quoi ne contribue pas personnellement à la création des choses. Il n’est que le docile instrument d’une force qui le dépasse. Celui, au contraire, qui choisit, peut, par son choix, ou créer ou détruire. Il collabore à la création, ou bien il l’entrave et, même, la fait régresser.

Si cette revue n’était strictement dédiée aux bêtes, je pourrais citer ici des textes sacrés qui, se plaçant au seul point de vue de la divinité, disaient la même chose vingt ou trente siècles avant que la science entreprenne d’éclairer le mystère animal. Me gardant de prétendre si haut, je dirai seulement que ces réflexions nous permettent de comprendre pourquoi le chimpanzé de La Palmyre était devenu «dangereux». C’est que, méprisant la mendicité, il avait néanmoins choisi (et c’est à dessein que j’écris ce mot généralement réservé à l’homme), il avait, dis-je, choisi de s’offrir quelques plaisirs au prix de sa métamorphose en un être méprisable. Il se sentait volontairement avili, donc méchant. Et se sentant méchant, il se conduisait comme tel. Les psychanalystes parleraient ici complexe et traumatisme. Je préfère, quant à moi, le vocabulaire des vieux manuels: ce singe souffrait moralement de se sentir ignoble à ses propres yeux et chargeait les hommes du poids de sa malédiction.

Eh bien, je dirais qu’il avait raison, et que, pour ma part, j’en aurais, à sa place, fait tout autant: les braves chimpanzés ne sont pas sur cette planète pour la servitude et n’ont que faire de friandises payées par de déshonorantes pitreries. Les descriptions de Miss Goodall nous montrent, chez le singe libre, des mœurs aussi surprenantes par leur noblesse que par la distance qui les sépare de ce que nous voyons dans les zoos[3].

J’ai dit plus haut qu’il faut se méfier des mots «instinct» et «liberté». C’est qu’ils sont bien obscurs. Qu’est-ce au juste qui, en nous et en tout animal, relève de l’un et de l’autre? On dit volontiers d’un homme sans moralité qu’il est «esclave de ses instincts». Plaise au ciel, peut-être, que les hommes obéissent davantage à leurs vrais instincts naturels et moins à leur volonté dévoyée! Est-ce l’instinct qui fait les drogués du LSD?

Mais, laissons cela. Un dernier exemple nous montrera peut-être combien est obscure la source de toute activité supérieure, qu’elle soit animale ou humaine. L’anecdote qui suit fut encore rapportée par Thorpe à ce même congrès de Rome.

L’effraie aussi affectueuse qu’un petit chat

En 1944, une élève du savant naturaliste anglais adopta et civilisa une petite effraie (Tyto alba), à peine sorti du nid. Cette élève de Thorpe, la doctoresse Miriam Rothschild, était alors enceinte et malade et dût garder le lit. Le petit rapace fut donc constamment avec sa maîtresse pendant de nombreuses semaines et devint, selon les propres termes de Miriam Rothschild, aussi affectueux qu’un jeune chat, recueilli et élevé dans les mêmes conditions. L’effraie aimait qu’on la caresse, qu’on la taquine, que l’on joue avec elle.

En janvier 1945, Miriam Rothschild s’en alla accoucher à Londres et revint chez elle, au bout de six semaines, avec le bébé. L’effraie la reconnut sur-le-champ, vola vers elle, lui fit une fête passionnée, la caressa, joua, se frotta contre sa maîtresse, accomplit mille tours pour montrer sa joie et sa tendresse.

Soudain, elle aperçut le bébé, qu’elle n’avait pas encore vu. Alors, sans avertissement, et sans que la maman ait encore esquissé le moindre geste maternel, l’attitude de l’oiseau changea de façon bouleversante. Il se jeta sauvagement sur sa maîtresse, toutes serres dehors, essayant de lui labourer le visage à coups de bec et de griffes, attaquant ses mains avec férocité, se conduisant à son égard comme envers un ennemi mortel.

Miriam Rothschild crut d’abord à une colère passagère peut-être provoquée par un geste maladroit. Pas du tout: en quelques secondes et à jamais, le bel oiseau favori s’était changé en une Erinye, pleine d’une haine furieuse. Pendant six semaines, Mme Rothschild, ne parvenant pas à se convaincre qu’il ne restait rien d’une amitié passionnée, essaya de ramener vers elle le petit rapace. Se protégeant les mains et la tête, elle lui parlait avec douceur, essayant de l’approcher pour le caresser comme jadis. Peine perdue. À toutes ses avances, l’animal ne répondait que par une agressivité enragée. Non seulement son amour s’était transformé en haine, mais elle ne jouait plus, ne montrait plus aucune joie. Cela finit au bout de six semaines de très troublante façon: l’oiseau mourut après avoir mangé une souris morte empoisonnée, et l’on peut se demander, compte tenu des circonstances, si cette mort ne fut pas en réalité un suicide…

Détail encore plus étrange: la hargne de l’effraie était uniquement réservée à son ancienne maîtresse. Avec toutes les autres personnes de la maison, y compris avec le bébé, elle avait gardé sa douceur, sa gentillesse, sa bonne éducation.

On a là un extraordinaire cas de bouleversement psychologique, qu’il est bien difficile de ne pas rapprocher de la jalousie humaine, telle qu’elle est décrite dans la littérature. On pense aux sentiments d’Andromaque à l’égard de Pyrrhus, par exemple (j’entends dans la pièce de Racine). Sentiments qui, peut-être, n’en sont pas, si le sentiment est don de soi et non possession égoïste, mais, en tout cas, dramatiques mouvements de ce que l’on appelle l’âme, quand il s’agit de nous. L’effraie montre-t-elle une psychologie aussi complexe dans la nature? On peut en douter: la nécessité de survivre ne s’accommode pas d’attitudes aussi entières et définitives. Thorpe remarque, à ce propos, que la fréquentation de l’homme permet à l’animal d’éprouver des états d’«âme» dont l’occasion ne saurait être fournie par une vie libre.

«Dès que l’animal s’approche ainsi, écrit-il, dès qu’il est réceptif aux expressions émotionnelles de son partenaire humain, il est exposé à une vie sociale et mentale plus élaborée, si bien que sa propre nature mentale et émotionnelle peut parfois s’élever jusqu’à des niveaux inaccessibles dans l’environnement sauvage». Voilà, n’est-ce pas, qui donne à penser. Car, si je ne m’abuse, cela ne signifie-t-il pas que l’homme, à plus forte raison, recèle lui aussi des possibilités «mentales et émotionnelles» latentes, supérieures à tout ce que son «environnement» pourra jamais révéler? Ces possibilités, quel être surhumain le révélera jamais? Et à quelles expériences sublimes nous donneront-elles accès?■

Aimé Michel

Notes:

(1) Didier Bertrand: Le Magnésium et la Vie (P.U.F., Coll. Que sais-je? Paris 1960).

(2) Pierre Ferran: Le Livre des Mauvaises Herbes (Robert Morel, éditeur). Je recommande ce livre admirable à tous les amis de la nature, ainsi que le non moins excellent Livre des Bonnes Herbes, de Pierre Lieutaghi, chez le même éditeur. Deux livres qui, exceptionnellement, joignent la sagesse et la science.

(3) Je renvoie le lecteur désireux d’approfondir cette question à l’article de Miss Goodall paru dans le n° 201 de la revue anglaise Nature, pp. 1264-66 (1964), où l’on trouvera aussi une bibliographie.