Quand la marmotte hiberne

Revue La Vie des Bêtes n°54, janvier 1963)

Heureuse et charmante marmotte! Avec son nez pointu, sa petite moustache fureteuse, ses minuscules oreilles rondes et son coup de sifflet strident si caractéristique, elle symbolise pour tous les enfants de la montagne, dont je suis, le moment le plus heureux de leur vie: celui où, après avoir longtemps rêvé des hauteurs contemplées du fond de la vallée, ils ont senti assez de force dans leurs jambes pour aller voir de près le royaume interdit dont les récits des chasseurs et des bergers avaient bercé leurs premiers ans. Combien en ai-je entendu de ces récits, dans les veillées d’hiver! Et quelle émotion lorsque, pour la première fois, le coup de sifflet que mes grands frères m’avaient appris à imiter retentit à mes oreilles!

C’était, je m’en souviens, un matin de fin d’été, vers 2’300 mètres. Parti dès l’aurore avec un polisson de mon âge — quelque douze ans — à l’insu de nos parents, naturellement, nous venions de franchir une petite barre de rochers et progressions vers la crête dans un champ d’éboulis parsemé de touffes d’herbe lorsqu’un petit caillou dégringolant au-dessus de nous dans la casse nous fit lever la tête. Mon copain posa sa main sur mon dos, me faisant signe de l’autre de me taire (il affectait une connaissance approfondie de la montagne, prétention qui aboutit quelques heures plus tard à un bien singulier épilogue. Mais ceci est une autre histoire, que je conterai peut-être un autre jour). Comme deux vieux coureurs de crêtes, nous scrutions les rochers sur nos têtes, les doigts en auvent sur nos yeux, pour tamiser un soleil imaginaire, car nous étions dans l’ombre. En vain, et soudain, le coup de sifflet retentit, clair, ironique, impertinent, résonnant longuement dans l’écho du vallon.

Alors, nous la vîmes, ravis et quelque peu humiliés, car elle nous crevait pour ainsi dire l’œil.

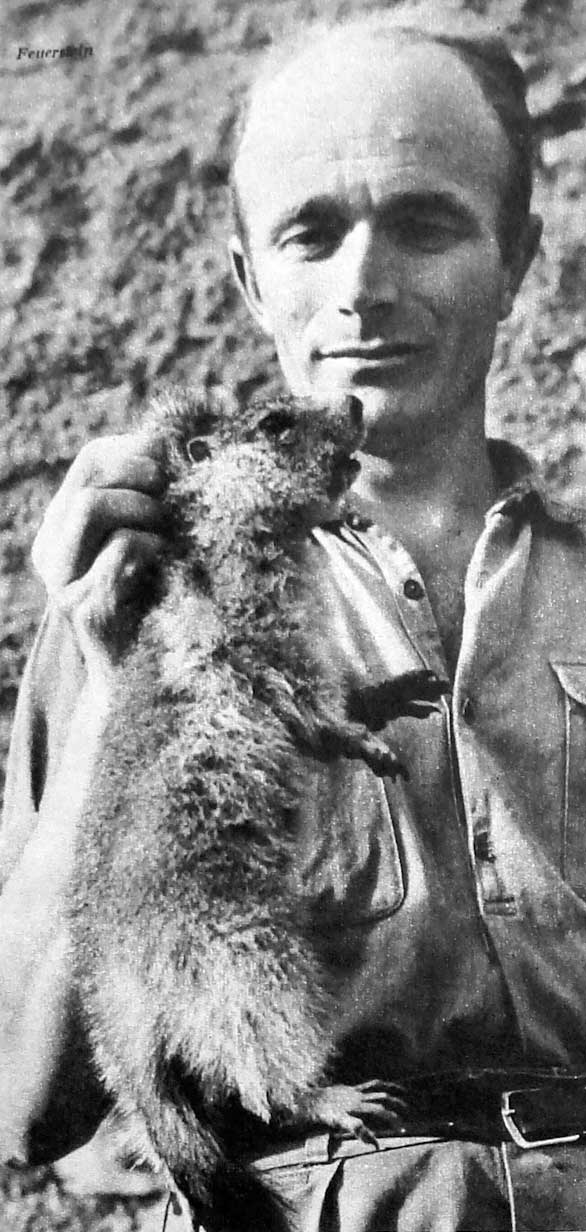

Vingt mètres à peine plus haut, debout sur une pierre, les deux pattes de devant repliées sous le menton, ses deux yeux en bouton de bottine insolemment fixés sur nous. Il nous sembla même qu’elle grommelait dans sa moustache, ou qu’elle achevait de brouter quelque chose. Qu’elle était belle! Le poil luisant, grasse à lard comme toujours en septembre, confortablement installée sur son derrière, comme un bouddha, sa posture disait assez clairement combien elle désapprouvait l’intrusion de ces deux fâcheux dans son domaine, et le peu de cas quelle faisait d’eux.

Nous nous considérâmes un long moment, après quoi, elle lâcha une nouvelle bordée de coups de sifflet et se laissa tomber en bas de la pierre où elle disparut En quelques bonds, nous fûmes sur elle, trop tard naturellement: nous ne trouvâmes que son trou, bien propre, lissé par sa fourrure et impénétrable.

Mourir, oui… mais chez soi!

Pourquoi la marmotte siffle-t-elle? Ce genre de cri est, indiscutablement, une adaptation à la vie d’altitude. Rien, en effet, ne porte plus loin que le sifflet dans les vastes solitudes montagnardes, si ce n’est peut-être la tyrolienne des bergers. Encore les bergers préfèrent-ils siffler entre deux doigts, la tyrolienne étant une manifestation de joie plutôt qu’une manière de langage. Le chamois, lui-même, siffle pour signaler un danger, ce qui, si l’on y songe, est assez insolite chez un ruminant. Imaginez une vache ou même une chèvre sifflant.

Le coup de sifflet de la marmotte a toujours la même signification: celui d’un avertissement. Aussi est-il bien rare qu’il ne soit pas répercuté à trois ou quatre reprises par les autres membres de la tribu, et suivi d’une débandade vers les trous. Mais comme la bestiole est aussi curieuse que prudente, on ne la voit plonger dans son repaire qu’au dernier moment. L’alerte sonnée, elle va se percher sur la porte d’entrée, généralement creusée sous une pierre, et ne disparaîtra qu’après avoir regardé le danger bien en face. Elle préfère savoir de quoi elle est menacée, quitte à attraper un mauvais coup. Peut-être y a-t-il là je ne sais quelles connaissances ataviques de sa fantastique vitalité: même blessée à mort, elle trouve toujours la force de rentrer chez elle. Tous les chasseurs savent qu’une marmotte frappée au cœur est perdue pour eux si elle est trop près de son trou: elle utilisera ses dernières énergies pour s’y réfugier. Et alors, adieu le civet! car creuser un terrier de marmotte est un vrai travail de terrassier.

Je viens de parler de civet, et il me faut, hélas passer aux aveux: le civet de marmotte est délicieux quand on aime les saveurs sauvages, à condition toutefois de connaître le secret du dégraissage. La graisse dégage, en effet, un relent épouvantable, et elle imprègne le corps tout entier si l’on ne sait s’en débarrasser avant la cuisson. Le civet de marmotte que j’ai mangé une nuit de Noël, chez un braconnier de la haute Ubaye, est l’un de mes grands souvenirs gastronomiques. C’est cet homme de l’art me révéla le secret du dégraissage, après s’être fait longtemps prier. Les amis des bêtes me pardonneront, j’espère, ma curiosité, au prix de la discrétion exemplaire que j’ai montrée depuis en refusant toujours de la répandre inconsidérément. Comme ce serait pécher que de l’écrire, au risque de le voir tomber en des mains impitoyables. Nous nous bornerons donc à répéter ce qu’on lit partout: que la viande de marmotte est immangeable, nauséabonde, qu’il faut avoir tué père et mère et souffrir d’une dépravation invétérée du goût pour oser y goûter. Marmottes qui dormez présentement dans les terriers de ma montagne natale, remerciez-moi.

C’est assez d’ailleurs que les propriétés de cette graisse soient suffisamment connues des montagnards et des droguistes pour ses étranges propriétés. Elle est plus fluide et filtrante qu’aucun liquide naturel connu. Remplissez-en un pot de grès et vous verrez ses flancs transpirer comme s’il était poreux. Aussi l’utilise-t-on pour restituer leur souplesse aux vieilles godasses racornies et aux membres rhumatisants. Mais les montagnards ne l’emploient qu’avec prudence, car on dit qu’un os, pénétré par ce peu commun lubrifiant, refuse de guérir d’une fracture.

Comment la marmotte elle-même s’en accommode-t-elle? C’est un des mystères de son organisme. Là aussi, sans doute, l’explication devrait être cherchée dans le sens d’une adaptation naturelle. Si cette graisse singulière est si efficace contre les rhumatismes, c’est peut-être à cause des conditions qui règnent dans les terriers pendant les longs mois de l’hibernation. N’oublions pas que la marmotte dort de la fin septembre jusqu’à la fin avril, au moins, dans des trous humides, entre 1’600 et 3’000 mètres d’altitude. Quand le printemps revient et que les plaques des congères commencent à rétrécir sous le souffle attiédi du vent, la marmotte étire ses membres gourds, sort un instant de sa torpeur et vient bâiller sur le pas de sa porte, flairant le réveil des sèves nourricières. Sa sortie de l’hibernation ne se fait pas d’un coup. II lui faut plusieurs semaines pour se décider à reprendre l’activité estivale. Après avoir une première fois humé l’air printanier, elle retourne à son sommeil, et le manège se renouvellera quatre ou cinq fois avant la fin définitive du régime hivernal. On la verra alors de nouveau trotter dans les pierriers et ronger de ses longues dents jaunes les racines et les brins d’herbes coriaces qui s’obstinent à vivre dans l’air glacé de l’altitude. Comment résisterait-elle à une inactivité complète sous les tempêtes de l’hiver, si la graisse dont elle se larde pendant les mois d’été ne doublait son rôle nourricier de quelque vertu lubrifiante?

Mais, bien entendu, la graisse est d’abord la nourriture de l’hiver. Comme un paysan engrange sa récolte, la marmotte occupe son été à transformer en lard la maigre végétation qu’elle broute et ronge inlassablement. Il n’est besoin que de la voir en mai et en septembre pour comprendre. La marmotte de mai est flasque, étique, étriquée. Agile aussi, malgré ses pattes brèves et son corps massif. Sa fourrure ternie pend sous son ventre comme une outre vide; mais faites-lui une petite visite juste avant les premières neiges, au début de septembre. Grasse comme un moine, luisante, prospère, c’est une grosse boule pataude que vous verrez rouler pesamment. Ses mœurs mêmes ont changé. Alors que la marmotte de mai cherche n’importe où sa nourriture — sans toutefois s’éloigner trop de la colonie — la marmotte de septembre évite de descendre plus bas que l’ouverture de son trou, de façon à n’avoir jamais à monter pour y trouver refuge.

Sa morsure est tenace

Fait-elle parfois des réserves de fourrage, comme on l’a dit? Je ne crois pas. Il s’agit là, me semble-t-il, d’une légende, et mon opinion se fonde sur des observations qui, pour être en contravention avec la loi, n’en sont pas moins probantes. Le braconnier dont j’ai parlé plus haut avait l’habitude, avant la chute des neiges, de planter sur chaque trou un bâton de deux ou trois mètres, qu’il retrouvait ensuite en novembre, perçant la couche blanche. Grâce à ce repère, et muni d’une pelle et d’un pic, il attaquait alors le terrier et, en une après-midi, remplissait un grand sac d’une dizaine de bêtes endormies. Seule difficulté de cette ingénieuse et déplorable pratique: la rentrée au village, où les gendarmes gardaient le vieux bougre à l’œil.

Un soir, une marmotte du sac s’éveilla pendant le transbordement, probablement sous l’effet de la chaleur du dos qui la portait, car notre homme, chargé comme un bourrin, suait sang et eau dans la neige épaisse. Indignée d’être traitée — c’est le cas de le dire — si cavalièrement, elle ouvrit toute grande sa gueule et planta dans le râble du vieux ses quatre terribles incisives, longues comme un index. La marmotte a la réputation de ne jamais lâcher ce quelle mord. Cette réputation n’est pas surfaite. Le vieux, poussant un cri de détresse, voulut larguer sa charge: en vain. Le sac — qui pesait bien vingt-cinq kilos — resta pendu par les quatre dents solidement fichées dans le gras du dos. J’ai vu de mes yeux, dans la vieille peau tannée et velue du bonhomme, la glorieuse marque de ce fait d’armes. Glorieuse pour la marmotte s’entend.

Mais revenons aux enseignements zoologiques recueillis par mon vieux complice. Ayant fouillé un nombre respectable de terriers, il m’affirma n’y avoir jamais trouvé la moindre trace de fourrage. De la crotte, oui, et, à l’en croire, sauvagement puante. Des poils aussi, probablement arrachés par la mère à sa propre fourrure pour le confort de ses petits, mais de fourrage, point.

Autre légende à éclaircir: celle de la marmotte météorologique. Est-il exact que notre petite bête sait prévoir la rigueur des hivers, et qu’elle s’endort d’autant plus tôt que l’hiver sera plus précoce et plus rigoureux? Cette science — que l’on prête aussi aux cigognes et aux oignons — semble un peu surfaite; j’ai vu les marmottes surprises, comme tout le monde, par une chute de neige prématurée. J’ai vu aussi, mais plus rarement, les colonies désertées et endormies sous un doux soleil automnal.

— Sans doute, disent les tenants de la marmotte météorologique, mais cela signifie, dans le premier cas, que l’hiver sera doux en dépit de la neige précoce, et dans le second cas qu’il sera sévère après un automne clément. Ouais! Pour le savoir, il faudrait faire des statistiques exactes sur plusieurs colonies pendant au moins une dizaine d’années. À première vue, et malgré mon admiration pour elle, je crois que la marmotte n’en sait pas plus que nous sur les fantaisies du temps. Il suffit d’observer simultanément cinq ou six colonies différentes pour reconnaître que la date de la mise en sommeil n’est pas uniforme. Telle colonie dort déjà, alors que telle autre, à altitude et ensoleillement égaux, continue à s’engraisser au soleil.

— Oui, mais il y a le vent, l’abondance de l’herbe et vingt autres circonstances différentes qui peuvent intervenir!

—Sans doute. Et c’est bien pourquoi j’inclinerais à penser que, même si les marmottes savent, il nous est bien difficile de profiter de leur science.

Les paysans des hauts hameaux observent toujours avec soin leurs dernières activités. «Tiens, disent-ils, les marmottes sont couchées, il faut rentrer le bois.» Un bon conseil: rentrez le bois de toute façon. La seule certitude, c’est que les colonies d’une montagne ne se cachent pas en même temps. Mais il n’y a rien là que de normal, si l’on songe que la neige est déjà épaisse depuis plusieurs semaines à 2’500 mètres alors qu’elle ne tient pas encore mille mètres plus bas. Il faudrait qu’elles eussent perdu toute leur astuce naturelle pour ne pas profiter des derniers beaux jours dans les vallons. Et cette astuce est grande. Les petits Savoyards du siècle dernier la connaissaient, qui savaient si bien l’éduquer, la mettre en valeur par le dressage et amuser les villageois et les Parisiens avec leur marmotte apprivoisée. Pauvre marmotte, arrachée à son royaume naturel, le plus beau du monde (à mon goût, du moins, et au leur), et jetée sur le pavé des grandes villes!

Il faut dire, cependant, que la plus merveilleuse de ces astuces, c’est encore l’hibernation, qui lui permet de passer les grands froids de l’hiver dans le plus philosophique dédain des circonstances extérieures. La marmotte, assurément, n’a pas inventé cette méthode. L’hibernation est très répandue dans l’univers animal, depuis l’ornithorynque femelle — qui hiberne bizarrement de la mi-septembre à la mi-octobre dans l’État de Victoria, en Australie —, jusqu’à l’opossum, en passant par le hérisson, la chauve-souris, le loir (dont le solide sommeil est devenu proverbial), le lérot, le muscardin, et des centaines d’autres espèces.

Qu’est-ce que l’hibernation?

Les savants s’accordent à reconnaître qu’il existe deux sortes d’hibernation: la torpeur transitoire et l’hibernation vraie. La première est brève et ne déclenche aucun autre phénomène physiologique particulier. Il en va autrement de l’hibernation vraie, qui s’accompagne de spectaculaires changements dans l’économie du corps. De nombreuses glandes à sécrétion interne ralentissent progressivement leur travail et diminuent notablement de volume, notamment l’hypophyse, la thyroïde et les glandes sexuelles. En même temps, le corps, tout entier se met à fonctionner au ralenti: l’estomac cesse de digérer; le cœur bat beaucoup plus lentement; les mouvements respiratoires deviennent rares et périodiques. C’est la respiration en Cheyne-Stokes. Autrement dit, les poumons sont inertes pendant une demi-minute, parfois plus, puis s’animent pour deux ou trois inspirations et reviennent à leur immobilité. Mais le phénomène le plus spectaculaire est l’abaissement de la température, l’hypothermie, traduisant la mise au ralenti de toutes les fonctions du corps. Qu’est-ce, en effet, qui entretient la chaleur animale? La combustion de nos tissus, et en particulier des graisses, dont le carbone se combine avec l’oxygène apporté du poumon par l’hémoglobine du sang. Le schéma est donc simple: pour garder sa chaleur, il faut des graisses, c’est-à-dire de la nourriture en provenance du système digestif, et de l’oxygène en provenance des poumons. Tout le secret de l’hibernation consiste à savoir perdre une bonne partie de sa chaleur animale sans mourir. Dès lors, n’ayant pas à se maintenir à une température très supérieure au milieu ambiant, l’animal en hibernation n’a plus besoin ni de manger, ni de respirer. Il met son corps en vacances. Si l’on pense à tous les embêtements que les hommes parviendraient à éviter s’ils avaient le talent de se mettre, de temps à autre, en hibernation, on contestera difficilement qu’il s’agisse là d’une meilleure invention.

Une bête qui a refusé l’hiver

Les baisses de température, constatées par les naturalistes, sont quelquefois fantastiques. Chez les chauves-souris, par exemple, on a noté des températures rectales inférieures à zéro! Cependant, toute activité ne cesse pas dans le corps de l’hibernant. Comme je l’ai dit, il continue à respirer un peu. Son cœur n’est pas totalement arrêté. C’est pourquoi la couche de graisse amassée au cours de l’été fond progressivement pendant le sommeil hivernal, jusqu’à vider presque complètement la peau, d’abord tendue comme une gourde.

Si les fonctions sont en sommeil, il n’en va pas de même, heureusement, des mécanismes régulateurs du corps, qui restent vigilants. La température extérieure baisse-t-elle dangereusement? Le cœur, alors, s’accélère pour lutter contre un refroidissement excessif. S’élève-t-elle, au contraire? Dans ce cas, si le réchauffement dépasse un certain seuil, c’est le réveil pur et simple. Le braconnier dont je contais tout à l’heure les exploits (ou, si l’on préfère, les méfaits) connaissait bien tous ces détails. Quand il avait, comme il disait, «ramassé» sa provision de marmottes, il se gardait bien de les éveiller. II les mettait au frais, dans une cave, où elles continuaient à dormir paisiblement, sans qu’il ait à se préoccuper de les nourrir ou de les garder. Et quand il voulait puiser dans ses réserves, il en réchauffait une pour mettre le sang en circulation. Après quoi, hélas! il la traitait comme un lapin. Ce précurseur avait, à sa manière, trouvé la loi du naturaliste anglo-saxon Kayser, lequel déclare n’avoir jamais vu un hibernant en sommeil avec une température supérieure à 13 degrés.

Comment un animal se met-il en hibernation? Des expériences récentes montrent que les conditions extérieures sont déterminantes. Le froid d’abord: tant que la température est égale ou supérieure à 13°, il n’est pas question de dormir. Est-ce à dire que la marmotte ne choisit pas le moment de sa mise en sommeil? Non, car elle peut chercher au fond de son trou la température favorable ou, au contraire, la fuir si bon lui semble.

Deuxième condition déterminante et nécessaire: le jeûne. Dans certaines espèces des pays chauds, qui dorment l’été et non l’hiver, le jeûne semble même un déclencheur essentiel de la mise en hibernation. En combinant artificiellement le froid et le jeûne, on a pu jouer à des loirs la mauvaise farce de les faire dormir un an d’affilée. Au terme de cet hivernage insolite, les malheureux étaient maigres comme des loups, mais en fort bonne santé. Simplement, la réserve de graisse étant épuisée, ils commençaient à crever de faim.

Au moment où j’écris cet article, les marmottes de l’Ubaye et toutes les marmottes d’Europe dorment, depuis longtemps, au fond de leur terrier, du sommeil du juste. De temps à autre, elles se retournent dans leur sommeil, rêvant peut-être aux merveilleuses équipées de l’été, parmi les rhododendrons, les narcisses et les pensées sauvages.

Pendant ce temps, les tempêtes se déchaînent; les congères s’accumulent; le thermomètre descend à trente ou quarante degrés sous zéro. Quelle vie pourrait subsister dans cet enfer, sans le terrier et le sommeil? Les chamois eux-mêmes descendent dans la vallée et parcourent, chaque jour, des kilomètres pour brouter une maigre pitance d’aiguilles de sapin ou de lichens. La marmotte, elle, ne connaît que la belle saison. L’hiver lui déplaisait: elle l’a rayé de son programme.

Heureuse et charmante marmotte! Apprends-nous l’insouciance et la sagesse.

Et quand, arrêtant un moment sa voiture au sommet de la Cayolle, du Galibier ou de Restefond le touriste sursautera en entendant ton appel, crains-le: cet animal ne dort jamais.■

Aimé Michel