Revue La Vie des Bêtes N°133 d’août 1969

À en croire Marshall Mac Luhan, nous allons vers un temps où rien (enfin, presque) ne distinguera plus l’homme de la femme. Voici comment le fameux sociologue raconte la mésaventure survenue récemment à l’un de ses collègues de l’Esalen Institute, en Californie[1].

«Eh bien, lui rapporta celui-ci, cela a fini par arriver. Une jeune personne est venue me parler et je n’ai pas pu dire si c’était un garçon ou une fille. Évidemment, j’ai vu beaucoup de jeunes gens des deux sexes habillés en pantalon, sweater et cheveux longs, mais j’avais toujours pu trouver un indice pour les distinguer. Cette fois, impossible. J’en suis resté sidéré. Je ne savais plus comment me comporter. J’ai senti que cela exigerait un nouveau style de ma part, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille.»

Mac Luhan se félicite de cette féminisation de l’homme, et inversement. Selon lui, le type puissant du mâle velu incarné au cinéma par John Wayne est en train de mourir, en même temps et par le même processus que la ravageuse excessivement fournie du type Sophia Loren.

Ses arguments sont ingénieux et je ne me hasarderai pas à en faire la critique. J’ai cependant un motif de les examiner avec scepticisme: c’est que les références faites par Mac Luhan à la «nature» sont erronées. Le brillant maître à penser de l’Amérique — l’un de ses maîtres tout au moins — ignore apparemment tout des découvertes faites depuis vingt ans par les savants qui regardent vivre les animaux. Par exemple, il affirme que la ségrégation fonctionnelle des sexes est une invention arbitraire des temps néolithiques: «Chez l’homme primitif comme chez les plus grands mammifères d’ailleurs, écrit-il (c’est moi qui souligne) mâles et femelles avaient une vie pratiquement identique. Hormis le fait de mettre les enfants au monde et de les éduquer, la spécialisation était très restreinte». Diable! que cela est vite dit! Est-ce ainsi qu’on devient un maître à penser? en proférant n’importe quoi avec assurance? Et d’abord qu’appelle-t-il les «grands» mammifères? L’éléphant, le rhinocéros? Si oui, pourquoi choisir ceux-là, si éloignés de l’homme, plutôt que n’importe quels autres? N’est-ce pas des mammifères «supérieurs» qu’il veut plutôt parler?

Mais s’il en est ainsi, Mac Luhan fait comme la fillette de Queneau, il se gourre.

Et autant qu’on peut le faire. La vérité est que chez tous les mammifères supérieurs (y compris d’ailleurs le rhinocéros), le mâle et la femelle ont des mœurs, des activités, une attitude personnelle et un comportement social totalement différents. Ouvrons le traité du Professeur Chauvin récemment paru, admirable précis de tout ce que l’on sait en 1969 des comportements animaux[2] et prenons au hasard ce qui est dit par exemple de la hiérarchie chez les singes:

«Chez les macaques, les variations d’agressivité suivant l’espèce sont considérables. Généralement les attaques sont très bruyantes avec chasse et poursuite de l’animal attaqué. Dès que la dominance est acquise, le dominé se borne à s’écarter du chemin que suit son supérieur et tout s’arrête là. Il arrive que deux mâles s’unissent pour provoquer un despote qui est individuellement supérieur à chacun d’eux. Le dominant devient agressif aussi quand il doit disputer l’accès à une femelle en œstrus (chaleur), quand une femelle porteuse d’un nouveau-né a été molestée par une autre femelle, ou quand les jeunes se battent. Chez les macaques japonais, il est certain que la dominance est facilitée quand le singe est né d’une femelle dominante, et que les habitudes de dominance se prennent dès la naissance… Il semble que le despote est supplanté par un jeune mâle qui le menace de plus en plus audacieusement et fréquemment. Après quoi le despote cède la place sans bataille.»

Le plus pacifique des singes

C’est donc bien clair, n’en déplaise à Mac Luhan. D’abord, pas d’histoires, le despote, c’est un mâle, et toujours un mâle. Parfois, il est renversé et rentre dans le rang. Renversé par qui? Non par un référendum au suffrage universel, mais par un coup d’État que fomentent d’autres mâles. Ces dames sont donc réduites à un statut d’infériorité? Sur le plan, je dirai politique et militaire, oui, indiscutablement: ce sont les mâles qui se battent. Sur celui des avantages sociaux, je n’en dirai pas autant: la sécurité est d’abord pour elles et leur progéniture. La société macaque est organisée de telle sorte que son bien le plus précieux semble être, non le mâle qui reçoit les horions et affronte les dangers, mais bien la femelle, et surtout la mère de famille. Fort bien. Mais cette image d’une structure sociale dont il est difficile de contester le caractère naturel n’est rien autre que celle que Mac Luhan nous affirme avec une admirable assurance avoir été inventée il y a sept ou huit mille ans par quelques tyranneaux néolithiques. Le mâle bagarreur défenseur de la paix domestique, mettant de l’ordre dans les ménages et rossant le contestataire, bref cet horrible personnage réactionnaire, loin d’être né de la mégalomanie masculine des premiers agriculteurs et pasteurs, existait déjà deux ou trois dizaines de millions d’années avant l’apparition du premier homme! Il est comique, après cela, de lire sous la plume du même auteur: «Lorsque l’espèce humaine s’est détournée de la chasse vers la culture, puis vers la création de cités, d’empires, de pyramides et de temples, les hommes et les femmes se différencièrent d’une façon qui dépassait de beaucoup les impératifs de la biologie». Ce qui, en fait, défie les impératifs de la biologie, c’est l’ectoplasme androgyne, ou plutôt insexué, rencontré par le professeur de l’Esalen Institute, ni homme ni femme, aussi incapable d’allaiter — et, diantre, jusqu’à nouvel ordre, il faut bien commencer par là — que d’affronter les périls du monde pour protéger les faibles confiés à son incertain courage.

Me Luhan peut bien dire que la conception d’un monde où il faut protéger qui que ce soit est rétrograde, que dans une société véritablement humaine il n’y a plus personne à protéger, puisque chacun est à sa place et que nul ne l’y peut menacer (Marcuse, autre étrange prophète d’outre-Atlantique, avance lui aussi de ces excellents principes). Mais où nos bons rêveurs la voient-ils, cette société purgée de tout péril et où nul n’est menacé? À supposer même qu’elle vienne à exister un jour, comment se maintiendra-t-elle sans la protection d’aucun gendarme? Dans son genre, la société des macaques est parfaite. Elle est équilibrée. Chacun y occupe sa place, comme dans une utopie marcusienne. Mais n’empêche: il faut s’y battre. Il faut y recevoir des coups et en donner. Chacun y est à la fois gendarme et citoyen. Eh bien quant à moi, je le dis tout net: quand les gendarmes aussi auront des cheveux de fille, des épaules étroites et des mains à faire de la tapisserie, je réexaminerai sérieusement la question de savoir si je devrai continuer à me fatiguer pour gagner ma vie plutôt que de la voler. Et si l’on me dit que moi aussi j’aurai alors l’épaule étroite et la main languide, je répondrai qu’on tâchera d’y suppléer par la cervelle, qui me fera redécouvrir l’intérêt de la culture physique et du karaté.

Les cailloux (courtois) du jardin de Mc Luhan ne nous écartent pas du monde animal. Le faiseur d’utopies américaines ne parle si impunément de ce que sera l’humanité future que parce qu’il n’en sait rien et nous non plus, ce qui est excusable, et parce qu’il ignore tout de la biologie animale, ce qui l’est d’autant moins qu’il s’y réfère. La violence acceptée par la nature dans la société des macaques est un minimum calculé au plus juste pour éviter le pire. Je dis «calculé au plus juste» sans arrière-pensée finaliste ou darwinienne: la question n’est pas ici de savoir comment s’établissent les sociétés animales, mais comment elles fonctionnent. Or le fait est que le minimum de coups échangés entre mâles ou distribués par eux épargnent des maux sans comparaison plus grands, compte tenu des moyens de subsistance de la tribu. Si le désordre s’installait, les femelles ne pourraient plus’élever leurs petits et l’espèce disparaîtrait bientôt.

La chose apparaît plus clairement encore chez les gorilles, étudiés par Hall. On sait que ces anthropoïdes sont d’une force colossale. On a vu des gorilles effrayés tordre des barres d’acier de cinq centimètres de diamètre (Sanderson), ou encore se saisir d’un fusil à double canon et le plier en deux. Cette effrayante puissance donne à imaginer des mœurs féroces. Eh bien pas du tout, au contraire. Le gorille est en fait le plus pacifique des grands singes. Ses colères sont effroyables, mais rien, jamais, ne les déclenche dans la vie sociale qu’il s’est — ou que la nature lui a — organisée. Cette vie sociale est essentiellement égalitaire, l’unique dépendance étant d’ordre familial: chez le gorille, la force a totalement éliminé la violence. Si les grands mâles se battaient, ce serait un perpétuel carnage de membres arrachés et d’os broyés. Aussi ne se battent-ils jamais. Ils ne se battent pas précisément parce qu’ils sont puissants. Ils semblent mépriser de s’imposer dès l’instant qu’ils se préservent et que les leurs ne sont pas menacés. Alors que chez d’innombrables espèces faibles et mal défendues (par exemple chez les oiseaux et les poissons) la saison des amours voit les mâles s’affronter en des combats parfois mortels, les gorilles, eux, s’abstiennent là comme pour le reste de toute violence. Quand Mc Luhan salue l’apparition des ectoplasmes insexués comme la fin d’une préhistoire de violence sexuelle, il tourne exactement le dos à la réalité: dans la nature, la violence est toujours le fruit de la faiblesse. Je parle bien entendu, ici, de cette violence intra-spécifique étudiée par Lorenz dans son livre sur l’Agression déjà cité dans de précédents articles, c’est-à-dire de celle qui s’exerce entre êtres de même espèce, comme dans le dicton homo homini lupus. Les combats les plus impitoyables ont lieu entre coqs, par exemple, ou entre colombes, jamais entre lions. Et, je viens de le dire, jamais entre gorilles. Hall, le spécialiste des gorilles, va même jusqu’à dire (ce qui n’est guère à notre honneur) que cette débonnaireté de son animal favori le rend moins intéressant que le babouin pour une comparaison avec l’homme!

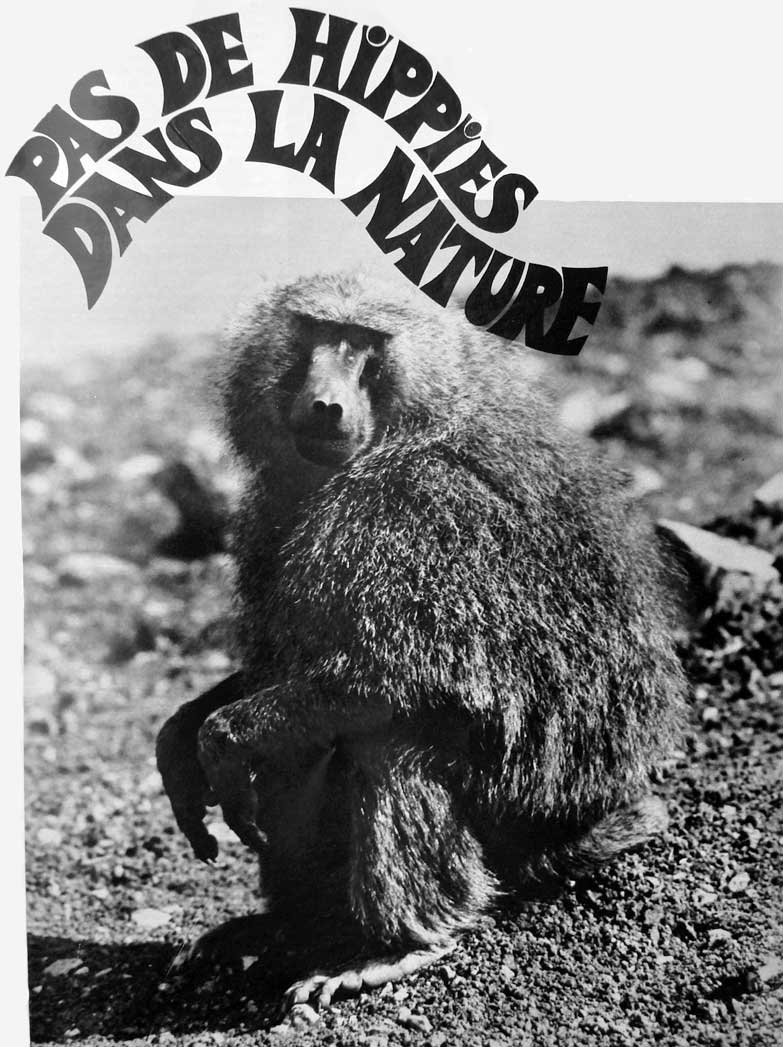

Il faut en effet l’avouer, le babouin, avec son front bas, ses rouflaquettes et son goût pour la bataille nous offre comme une troublante caricature de nous-mêmes. À ce détail près cependant — que les babouins, qui sont des animaux puissants et parfois formidables, ne se battent guère plus entre eux que les gorilles. Leur agressivité se porte sur les espèces voisines, sur les geladas, par exemple, autres primates à forte musculature. Selon un mécanisme bien éclairci par Lorenz (mais sur les oiseaux), les aptitudes guerrières du babouin ont été détournées de l’agression intra-spécifique par des complexes cérémoniaux de combat du genre «retiens-moi-ou-je fais-un-malheur», ou ce qui revient au même en dépit des apparences, du type code de chevalerie. Le rituel d’attaque ne comporte pas moins de 18 épisodes différents, tous dûment répertoriés et catalogués par Kummer. Deux adversaires n’en viennent aux (quatre) mains que si les 18 rites d’intimidation se sont révélés impuissants à décourager le moins persévérant, ce qui est naturellement rarissime. Et même, dans ce cas, n’est-ce pas, c’est bien le diable si quelque incident ne vient pas faire diversion avant le 19e et décisif épisode, ne serait-ce qu’une feuille qui tombe, le cri d’un congénère ou un soudain besoin naturel. Bref, parce qu’ils sont bâtis pour se battre, les babouins ne se battent jamais entre eux. Surcroît de précaution prévu par le rituel, quand une contestation éclate entre deux mâles, elle est régulièrement portée devant le despote qui au besoin intervient dans un sens ou dans l’autre, ce qui a généralement pour résultat d’y mettre un point final. En effet, si la transaction du despote était repoussée, cela équivaudrait à une rébellion contre son autorité et contre le contrat social qui organise la tribu. Le combat singulier est donc automatiquement transformé en affaire d’État, comme ce fut le cas sous Louis XIII quand Richelieu prit un édit interdisant le duel.

Du séparatisme au célibat

L’expression «affaire d’État» n’est pas exagérée puisque Kummer a constaté que lorsqu’un babouin adopte l’attitude de menace, tous les mâles de la tribu l’imitent: ils ont donc conscience que tout conflit privé concerne l’ensemble des citoyens. J’ai montré dans un précédent article à quel niveau d’humanité atteint la sentimentale société des oies cendrées, avec son code de politesse, la tendresse qui unit les époux entre eux ainsi que la famille tout entière, l’humour qui naît parfois des situations créées par cette organisation sociale de courtoisie à la chinoise. Chez le babouin, cette «humanité» est d’une autre nature, que l’on pourrait qualifier de politique. J’en donnerai un dernier exemple.

Il arrive parfois que le despote soit contesté par une partie de la population sans que quiconque ait le courage ou la force de le destituer: certains tyrans sont si bien installés que, comme chez les hommes, la révolte ouverte est impossible. Que se passe-t-il alors? Eh bien, dans ce cas, on voit parfois le plus vieux mâle faire sécession, suivi de tous les autres mâles à l’exception du despote. Le lecteur pensera peut-être que cela revient à une destitution, si le despote reste seul. Mais il ne reste pas seul! Il garde l’essentiel, à savoir toutes les femelles, qui, elles, «n’entendant rien à la politique», restent avec le plus fort. Les séparatistes, quant à eux, se condamnent héroïquement à un célibat provisoire: ils ne sont suivis que par les femelles qui ne sont liées ni à leur mère ni au tyran, c’est-à-dire les immatures déjà sevrées… On peut penser que c’est exactement là ce qui se passa jadis au sein des tribus d’où sortirent les invasions qui ont fait les peuples de notre continent, spécialement chez nos ancêtres les Gaulois, lorsque, vers le milieu du deuxième millénaire avant J.-C, ils commencèrent à se déverser sur l’Europe depuis leur Bohème natale. On sait en effet que ces invasions ne laissaient pas le vide derrière elles: les savants tchèques pensent maintenant que le Gaulois était encore parlé en Bohème il y a mille ans à peine. Qui donc formait les gros bataillons des émigrants? Essentiellement des guerriers célibataires ou de jeunes couples encore sans enfants. La grande différence politique du babouin avec l’homme (et avec l’oie cendrée dont j’ai parlé) c’est l’absence du couple, c’est, il faut le dire, une différence essentielle, qui tient au profond de l’être. Mais le fait qu’elle s’établisse non entre nous et les animaux mais entre la plupart des animaux et un groupe comprenant l’homme et certaines espèces animales, ce fait, n’est-ce pas, devrait faire réfléchir: en cherchant bien, nous ne dominons le monde animal ni par les mœurs, ni par la société. Seulement par l’intelligence raisonnante, qui peut être comme la langue d’Esope la meilleure ou la pire des choses et par la spiritualité, que les savants matérialistes voudraient récuser. Mais revenons à Mc Luhan, qui nous a servi de prétexte à ces réflexions. Tous les exemples donnés — et l’on pourrait les multiplier assez pour en faire un livre — montrent qu’il n’y a pas dans la nature d’organisation sociale sans spécialisation des sexes. Contrairement aux allégations de Mc Luhan et plus encore de Marcuse, grand inspirateur des ectoplasmes insexués, la nature entière fonctionne sur le principe du double royaume: chaque sexe a le sien, et il n’y a pas d’exemple contraire dans aucune société animale. La grande force des deux prophètes américains, c’est donc leur ignorance et celle de leurs disciples. Il n’est pas interdit d’être ignare. Ce n’est pas un crime. Ce qui peut-être en est un, c’est de vouloir transformer le monde sans se préoccuper d’abord de savoir comment il marche.

Les deux royaumes dont je viens de parler, quels sont-ils? Dans toutes les sociétés animales fondées sur la bisexualité, c’est-à-dire pratiquement dans toutes les sociétés de mammifères, du troupeau de bisons à la tribu de singes, le rôle dévolu au mâle est de préserver la collectivité de toute violence, c’est-à-dire d’une part de lui épargner autant que possible l’agression des espèces hostiles, et d’autre, part d’étouffer les zizanies intestines, car «un royaume divisé sur lui-même périt». Quand le troupeau des bisons doit affronter les loups, il se dispose en un cercle dont la circonférence est formée des mâles aux cornes baissées vers l’extérieur, vers le danger, rempart derrière lequel les femelles accomplissent en paix les tâches propres à leur royaume particulier.

La faiblesse engendre la violence

Quand les babouins se déplacent en troupe, les mâles les plus vigoureux ouvrent et ferment la marche, tandis que quelques-uns d’entre eux s’aventurent seuls en sentinelles et en éclaireurs. Et nous avons vu comment sont éteintes les querelles intérieures. Quant au royaume des femelles, il est sans contredit le plus important pour la survie de l’espèce. Si le mâle préserve ce qui existe, la femelle prépare l’avenir. Passons, cela est connu. Ce n’est pas la place dans cette revue de développer une analyse sur les rôles respectifs de l’homme et de la femme dans la société humaine. Mais peut-être avons-nous le devoir d’élever la voix pour protester quand des théoriciens pleins de suffisance invoquent pour nous imposer leurs visions ce qui, à les en croire, se passerait chez les bêtes. Peut-être nos petits-neveux seront-ils tous des ectoplasmes insexués, et peut-être devrons-nous nous féliciter à l’idée de voir monter à l’horizon ce merveilleux accomplissement de l’histoire humaine. Mais enfin si cela doit arriver, du moins la science nous apprend-elle que ce sera en complète contradiction avec ce que la nature nous montre de plus clair. Dans ce monde animal si riche en leçons pour l’humanité, nous voyons que le mâle trouve son accomplissement et son bonheur en se comportant comme un mâle, et la femelle en se comportant comme une femelle. Les cas où il n’en est pas ainsi se produisent tous parmi les animaux d’élevage les plus dénaturés par la domestication. C’est ainsi par exemple que les spécialistes ont étudié ce qu’ils appellent joliment la nymphomanie de la vache, ou plutôt de certaines vaches qui se comportent comme des taureaux et qui, sous le bistouri, révèlent des monstruosités glandulaires. L’examen de ce qui se passe dans la nature nous explique aussi l’apparent paradoxe qui veut que les manifestations pacifistes des hippies se soldent toujours par des violences: la violence est en effet l’inévitable produit de la faiblesse. On sait avec quel humour Lorenz a parlé de la féroce colombe et du gentil loup. Enfermer deux mâles ou deux femelles colombes dans une cage, ou deux coqs, c’est condamner le plus faible à la mort, alors que deux loups trouveront d’autant mieux un modus vivendi pacifique qu’ils seront de force plus inégale, c’est-à-dire que le fort sera plus fort.

Bien entendu, il ne sert à rien de dire tout cela. Nos faiseurs de systèmes continueront de se référer impunément à une nature qu’ils ignorent et à tirer d’une science qui les contredit la confirmation de leurs chimères. Je dis impunément parce que ceux qu’ils prêchent sont encore plus ignares qu’eux. Mais après tout, est ignare qui veut.■

Aimé Michel

Notes:

(1) Marshall Mc Luhan: Mutation 1990 (Marne éditeur).

(2) Pr Rémy Chauvin: Psychophysiologie: le comportement animal (Masson éditeur).