Derrière le regard d’un gorille

Revue La Vie des Bêtes n°140 de mars 1970

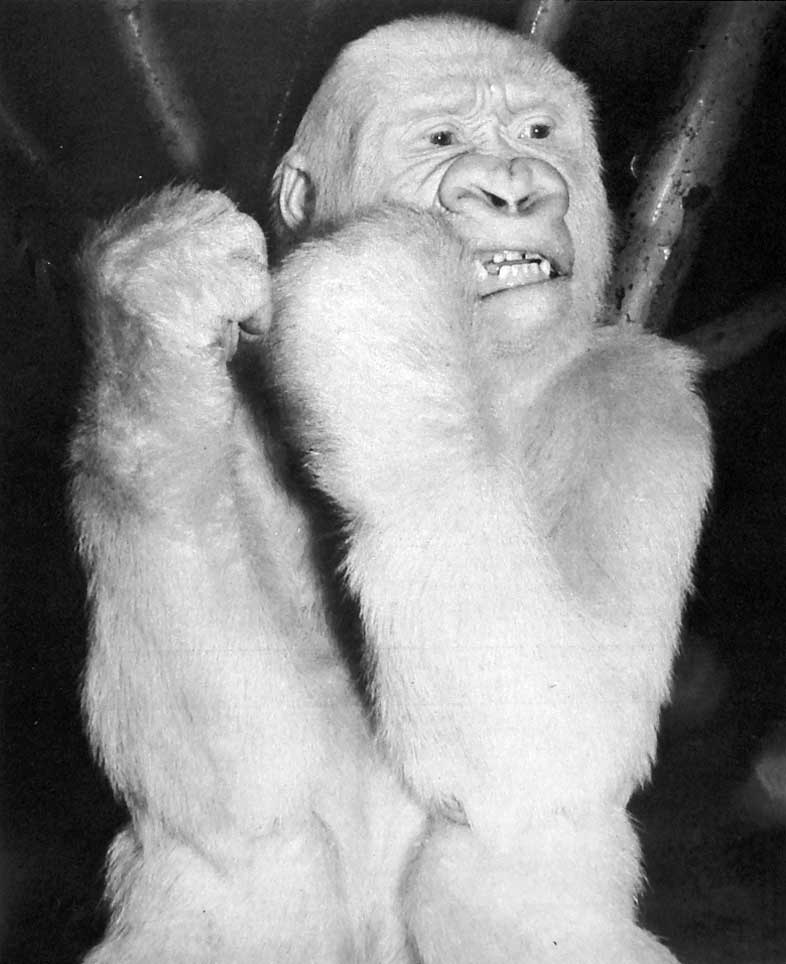

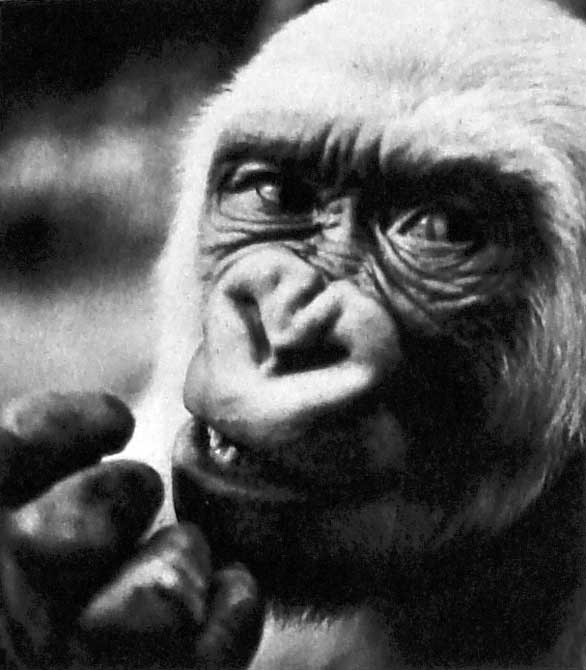

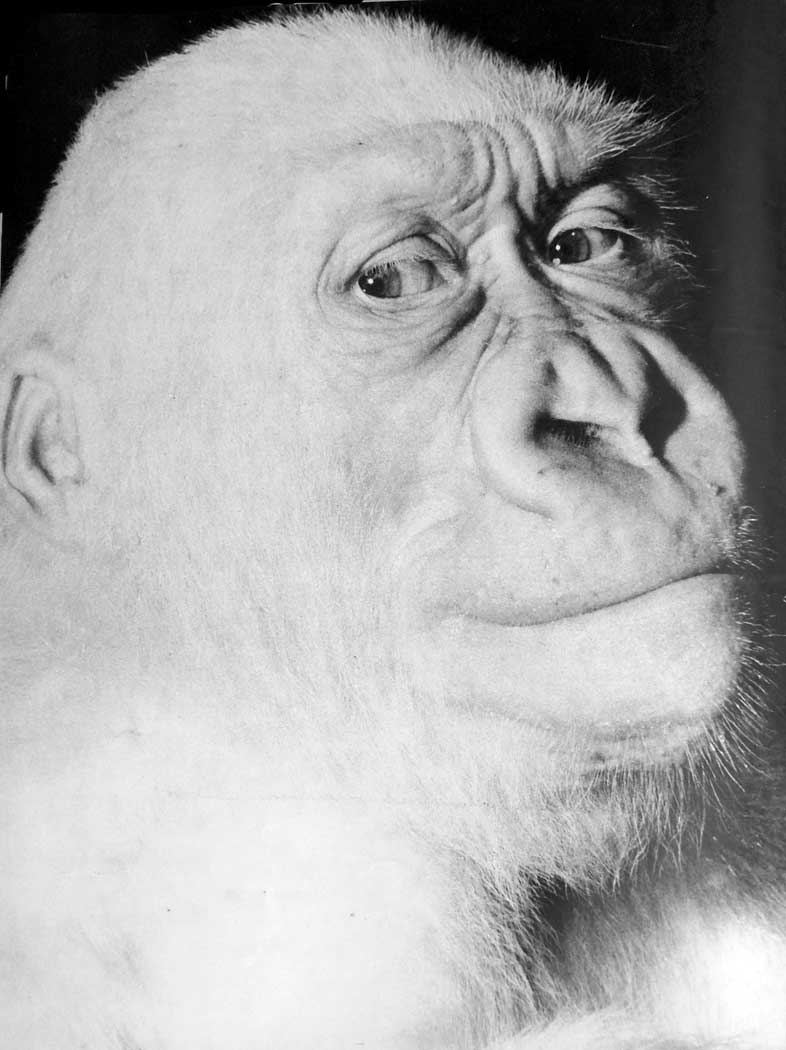

Je plains celui qui supportera sans se troubler le regard du magnifique gorille blanc que nous montrons dans ces pages: c’est que le regard humain ne l’émeut pas, qui est, comme on le disait au XVIIe siècle, la fenêtre de l’âme. Car ce regard que pose sur nous l’animal, en quoi est-il différent du nôtre? Toutes nos passions, tous nos mouvements intérieurs peuvent s’y lire: la colère, la curiosité, la gaîté, la méfiance, l’ironie même. Mais d’un autre côté (et c’est de là que naît le malaise) est-il possible qu’une bête éprouve tout cela comme nous? Si oui, alors que sont au juste les singes? Et si non, alors que sommes-nous?

La première illusion à éviter quand on essaie de répondre à ces troublantes questions, c’est l’interprétation darwinienne. C’est la première, car la tentation semble irrésistible de prendre la presque humanité apparente (et peut-être-réelle) du singe pour une gradation vers l’homme. Et pourtant, le darwinisme lui-même nous avertit de nous méfier: le regard de la pieuvre (un invertébré!) est presque aussi «humain» que celui du gorille! Évitons donc soigneusement les fallacieux rapprochements instinctifs, et tenons-nous-en à la stricte expérience. Elle seule nous dira si le gorille sent les choses comme nous. Et quel que soit le verdict expérimental, rappelons-nous le regard de la pieuvre.

Les premières expériences sérieuses sur la sensibilité intérieure et l’intuition du singe[1], ce que les psychologues anglo-saxons appellent l’insight, sont celles, fameuses, de l’Américain W. Kohler, qui datent du début des années vingt. Quoique vieilles de cinquante ans, elles restent classiques et occupent encore une large place dans les publications actuelles sur le même sujet (comme les études de Hall, Riopelle et Gardner).

Une expérience assez célèbre

L’idée inspiratrice de Kohler était la suivante: pour mettre en évidence cette intuition, si elle existe, il faut imaginer des situations où l’animal se trouve, pour s’en sortir, dans l’obligation de sentir les choses comme nous. Bien entendu, les situations ne devaient pas sortir du cadre des intérêts quotidiens de l’animal. Kohler retint donc l’intérêt pour la nourriture. Il conçut des expériences telles que, pour atteindre la nourriture, le singe dût faire abstraction de ce qu’il voyait et saisir intuitivement la seule voie détournée conduisant au but. Ne nous arrêtons pas pour l’instant à l’objection que l’intention ainsi testée était plutôt de nature intellectuelle. Comme nous le verrons plus loin, on ne peut pas séparer les deux aspects du problème. La première de ces expériences est celle du panier. Kohler commence par habituer son singe à reconnaître le panier dans lequel on lui apporte quotidiennement la nourriture. L’animal a très vite compris, et l’arrivée de l’objet en question est saluée par lui avec des signes de joie non équivoques. C’est alors que commence l’expérience. Écoutons Kohler:

«Une ficelle longue et fine est attachée à l’anse du panier contenant les fruits, qui est alors pendu au plafond de la cage, à deux mètres de haut. La ficelle qui le supporte passe à travers un anneau et aboutit, à plusieurs mètres de là, à la branche supérieure d’un arbre, où son extrémité est nouée. Le chimpanzé Sultan est alors introduit et laissé seul. Il regarde le panier, reste un moment immobile et soudain se dirige vers l’arbre, grimpe rapidement jusqu’à la branche où arrive la ficelle, considère le problème encore un instant, les yeux fixés sur le panier, puis saisit la ficelle, tire dessus jusqu’à ce que le panier vienne cogner contre le plafond, lâche tout, laisse retomber le panier et recommence plus vigoureusement, si bien que le panier se renverse et laisse choir une banane. Aussitôt Sultan dégringole de l’arbre, fait main basse sur le fruit, remonte dans l’arbre et se met à secouer la ficelle si violemment qu’elle casse et que tout tombe. Il se saisit alors du panier et l’emporte dans son coin pour manger les fruits.»

Qu’aurait dû faire Sultan s’il n’avait pas senti le lien entre le panier, la ficelle et l’arbre? Il aurait dû simplement sauter vers le panier, sans, résultat bien entendu, jusqu’à ce qu’il constate la vanité de ses efforts, si même il pouvait arriver jusqu’à cette constatation. Rappelons-nous en effet le manège du lion en cage: s’il n’arrête pas son éternel va-et-vient, c’est qu’arrivé à un bout de la cage il est incapable de se rappeler que l’autre bout n’offre pas plus d’issue que celui-là. C’est aussi l’explication de la course de l’écureuil dans sa roue. J’ai vu chez Lorenz, à Seewiesen, un petit écureuil exotique s’agiter ainsi indéfiniment au fond d’un cul de sac grillagé qu’il n’avait pas l’idée de contourner pour s’échapper. Il fallait, pour l’en sortir, que sa gardienne (en l’occurrence Mlle Imke Rohn) aille le chercher. Une autre expérience de Kohler consistait à pendre le panier encore plus haut, directement au plafond, et à laisser là son chimpanzé en la seule compagnie d’une longue perche. A priori, il semble que l’on pouvait imaginer deux éventualités. L’animal allait tourner en rond sous le panier en jetant sur lui des regards de convoitise et sans remarquer la présence de la perche. Ou bien il allait saisir la perche et cogner sur le panier pour le renverser. Il est très intéressant de réfléchir à ces deux possibilités avant de connaître la solution adoptée par le singe. Cela permet de mesurer la subjectivité et l’antropomorphisme de notre imagination humaine. Les deux attitudes prévues plus haut sont en effet celles que pourraient respectivement montrer un homme très «demeuré» et un homme «normal», mais, dans les deux cas, un homme, c’est-à-dire un être vertical porté par deux jambes et disposant de deux mains. Sultan, lui, avait quatre mains. Quand on l’introduisit dans la cage, il jeta un coup d’œil sur le panier, explora les lieux du regard, aperçut la perche, l’apporta sous le panier, la dressa verticalement et… grimpa rapidement après elle jusqu’à la nourriture, dont il se saisit en laissant la perche retomber. Troisième expérience de Kohler, celle des caisses. Le panier est toujours au plafond, mais cette fois trois caisses vides sont laissées traînant au travers de la cage. Le singe entre, constate qu’une fois de plus on se moque de lui, prend une caisse, l’apporte sous le panier, grimpe dessus, doit reconnaître après plusieurs essais que, décidément, une caisse ne suffit pas, s’en va chercher la seconde, recommence toujours en vain, empile enfin la troisième sur la seconde et vide le panier.

La quatrième expérience, régulièrement citée dans les manuels depuis un demi siècle, est la plus célèbre. Le panier est encore au plafond, mais le moyen proposé pour l’atteindre est d’une sophistication sans précédent. Cette fois, le pauvre chimpanzé ne trouve dans la cage que plusieurs bâtons dont aucun n’est assez long pour atteindre l’appât. Seulement, ces bâtons peuvent s’ajuster l’un à l’autre, de façon à faire une perche. Et une fois encore, le chimpanzé trouve la solution! Pas tout de suite, certes, mais ces manipulations montrent bien l’intelligence au travail. Il essaie d’abord les bâtons l’un après l’autre, puis les regarde, tout pensif, les tourne, les retourne, les mâchouille, découvre les trous, puis les fiches correspondantes, les enfile alors triomphalement en un temps record et s’empare, enfin, du maudit panier.

Le croirait-on? Depuis qu’elles ont été faites pour la première fois, ces expériences ont le don d’exciter la bile de certains psychologues acharnés à prouver que les bêtes sont bêtes et que les démonstrations d’intelligence qu’elles nous donnent sont illusoires.

— «Aucune de ces activités, disait par exemple P. H. Schiller en 1952, ne peut être tenue pour ayant quelque rapport que ce soit avec une situation de problème. La manipulation de bâtons par des singes adultes n’ayant pas jusque-là aucune occasion de jouer avec des bâtons ajustables en l’absence de toute nourriture montre toutes ces variétés de comportements. Lécher, mâcher, tapoter, fendre le bâton, le brandir, le piquer, cogner, enfoncer les bouts dans toute espèce de trou disponible, sont des comportements que l’on observe fréquemment et qui constituent la base de réactions motrices complexes dans l’utilisation de bâtons en guise d’outils.»

La sottise est pédante. En langage ordinaire, ce pathos signifie que tout ce que tout ce que font les singes affrontés aux problèmes de Kohler, ils le font machinalement. Quand des caisses leur tombent sous la main, ils les empilent pour les empiler. Quand c’est une longue perche, ils grimpent après, parce qu’un singe, ça grimpe. Quand ce sont des bâtons qui s’enfilent, ils les enfilent, et ainsi de suite. Pourquoi empilent-ils les caisses sous le panier et non ailleurs? Pourquoi grimpent-ils après la perche sous le panier et non ailleurs? Pourquoi, ayant enfilé les bâtons, se hâtent-ils d’utiliser la perche ainsi fabriquée pour vider le panier, après quoi les bâtons enfilés cessent de retenir leur attention? Questions sans intérêt pour le Dr Schiller, tellement dénuées d’intérêt qu’il ne les pose même pas.

Et ne les posant pas, il écarte du même coup la réponse qui s’impose à son objection, réponse qui est elle aussi une question: un singe à qui l’on donne des caisses, des perches, des bâtons ajustables, pourquoi ajuste-t-il les bâtons, pourquoi empile-t-il les caisses, pourquoi grimpe-t-il après les perches, et cela sans qu’il y soit sollicité par le mobile intéressé? Quand Schiller écrivit son étude (1952), l’activité exploratrice des animaux était un phénomène connu depuis longtemps. Ce que l’on ne savait pas encore, c’est que cette activité est d’autant plus grande que l’animal est mieux rassasié, qu’il a moins de raisons de chercher, bref, pour employer une expression que nous prétendons réserver à l’espèce humaine, qu’il a l’esprit plus libre. Schiller est passé à côté de cette découverte, tout à côté, et cela, semble-t-il, à cause de l’éternel préjugé cartésien de vouloir tout expliquer chez l’animal par la mécanique. L’extravagant est ici que ce préjugé ait pendant des années déguisé en comportement mécanique ce qui est une des plus évidentes activités intellectuelles désintéressées! Car comment appeler autrement ce besoin qu’a l’animal de connaître son environnement et les objets qui s’y trouvent, même s’ils ne lui servent à rien? On lâche un rat dans un labyrinthe, on amène avec soi, en déménageant, un chat dans le nouvel appartement, on introduit un lion dans une nouvelle cage, que font-ils aussitôt, même et surtout s’ils ont le ventre plein et rien à désirer? Ils entreprennent sans attendre l’exploration du labyrinthe, du nouvel appartement, de la nouvelle cage. Et parce que le chimpanzé est (avec le gorille et le dauphin) le plus intelligent des animaux, l’exploration ne lui suffit pas. Il faut qu’il comprenne les objets qu’on lui présente, qu’il voie à quoi cela peut bien servir. Il empilera donc les caisses, il ajustera les bâtons, il essaiera, comme l’observe justement Schiller lui-même, de les introduire dans tous les trous disponibles. Lors d’une visite à Konrad Lorenz, avec mon ami le cinéaste Jacques Brissot, j’ai assisté dans le laboratoire d’Imké Rohn à une scène fascinante. Il y avait là en liberté (eh oui, en liberté dans le laboratoire), entre autres animaux, une tribu d’amusants petits singes sud-américains dont je n’ai pas noté le nom, mais ressemblant à des douroucoulis dont la tête eût été encadrée d’une paire d’impressionnantes rouflaquettes. Les singes, au nombre de quatre ou cinq, avaient élu domicile sur le haut d’une armoire située en face de la porte, excellent observatoire pour ne rien perdre des allées et venues. Chaque visiteur était scruté avec curiosité. S’il s’asseyait et restait bien tranquille, ils descendaient, s’approchaient de lui avec prudence et venaient l’examiner sous toutes ses coutures, tirant sur les boutons et les lacets, tâtant les lunettes, fouillant dans les poches. Après quoi, connaissance faite, ils regagnaient leur perchoir.

La caméra et le petit singe

À un moment, donc, Brissot pose sa caméra sur une table et s’en va. Il ne restait plus que moi dans la pièce. Les singes me connaissaient et sans doute, en une autre circonstance, seraient-ils venus me faire leurs amitiés et me taquiner avec leurs petites mains étrangement froides. Mais un autre objet les intéressait davantage, un objet qu’ils avaient vu souvent de loin sans pouvoir jamais l’approcher à loisir: la caméra. Ils n’avaient d’yeux que pour elle, et au bout d’une demi-minute, qui à moi me sembla une demi-minute de réflexion, ils descendirent de leur perchoir et s’approchèrent de la table avec précaution, les plus vieux en tête, dans l’ordre hiérarchique. Extraordinaire confrontation entre cet objet, chef-d’œuvre de la technique humaine, et le petit animal si humain lui aussi, mais d’une autre façon! Ils tâtaient toutes les aspérités, caressaient les manettes et les boutons, essayaient leurs mains sur la crosse, regardaient longuement dans l’objectif, infiniment troublés par l’image qu’ils y voyaient, la cherchaient derrière, stupéfaits par le phénomène du miroir. Cela, un comportement mécanique? Allons donc! je suis de l’avis de Kohler commentant les «explications» de ces censeurs:

— Pour quiconque a réellement observé ces expériences, de semblables discussions ont quelque chose de comique. Défendre ces faits contre les interprétations erronées, cela relève du pédantisme.

Mais, dira-t-on, l’intelligence prouve-t-elle la sensibilité? L’ordinateur, qui peut être plus intelligent que l’homme, est-il sensible? Nous arrivons ici au cœur du problème. L’intelligence n’est évidemment pas la sensibilité. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Cela est vrai. Mais l’intelligence peut prouver l’existence de la sensibilité, et c’est ici le cas, comme le démontrent d’innombrables observations et expériences. Mais, avant d’en parler, je voudrais citer un propos que me tint un jour Lorenz et qui délimite bien ce qu’il faut entendre là par preuve.

— «La sensibilité chez l’animal, me dit-il, est un problème implicitement résolu dès que l’on commence à reconnaître chez lui des comportements qui, chez nous, impliquent la sensibilité. Si vous niez cela, alors, vous vous trouvez dans l’impossibilité de vous faire une opinion sur la question de savoir si votre semblable, l’Homme, est lui-même doué de sensibilité: en effet, vous n’êtes sûr que de la vôtre, et la sensibilité de votre fils, de votre femme, de votre ami, cesse d’être démontrable. Vous tombez irrémédiablement dans le solipsisme[2]. Par conséquent, ou bien il faut accorder la sensibilité aux animaux quand ils en donnent des signes que nous reconnaissons, ou bien vous seul avez une sensibilité. Mais, ajoute Lorenz avec un éclair de malice dans ses yeux bleus, dans ce cas, je vous dirai: Pardon! Pas vous, moi! Moi seul suis sensible, et vous n’êtes qu’une illusion!»

Cela étant bien compris, citons quelques observations et expériences classiques sur les singes. Dès 1913, Lashley et Watson remarquaient que les comportements exploratifs chez la mère en charge de petits s’accompagnent de démonstrations destinées à leur faire comprendre ce que fut leur mère (il s’agit donc d’un enseignement), et que, quand les petits, ou bien ne s’intéressent pas, ou bien n’obéissent pas, la mère s’émeut (le solipsiste dira: «semble s’émouvoir»!), les corrige, ou les menace. Voici une autre observation de ces auteurs, que je cite textuellement:

— «Souvent, les mouvements de Dolly (la mère) servaient à attirer l’attention du bébé sur quelque objet, mais les réactions de celui-ci n’aboutissaient à aucune imitation. Parfois encore, l’attitude du bébé paraissait déterminée par celle des adultes, par exemple quand l’attitude menaçante de Dolly après quelque geste particulier de l’observateur induisait chez lui une crainte que le geste lui-même n’avait pas provoqué. Son comportement dans ce cas était cependant tout à fait différent de celui de l’adulte, pas du tout imitatif» (c’est moi qui souligne).

En d’autres termes, dans le cas d’une exploration menée par la mère en compagnie de son fils, il y a enseignement, mais les démonstrations de sensibilité à propos des mêmes observations faites simultanément par la mère et son petit pouvaient être absolument opposées, ici la menace chez la mère et la crainte chez le petit. N’est-ce pas la preuve que la sensibilité, ce quelque chose de différent de l’intelligence (mais que l’intelligence démontre) existe chez la mère comme chez le petit? L’application des petits singes sud-américains de Lorenz à explorer la caméra de Brissot postule l’intelligence.

Mais l’intelligence seule n’aurait jamais déclenché ce comportement si extraordinaire. Elle ne fait que le guider et en détermine le déroulement. Ce n’est pas elle qui le motive. Ce qui seul peut le motiver, c’est quelque chose qu’ignore l’intelligence algorithmique de la machine, c’est une passion, la curiosité par exemple. Il ne saurait y avoir l’exploration, ni sans intelligence, ni avec la seule intelligence. Il faut encore la sensibilité.

Est-ce à dire que rien, finalement, ne nous sépare du singe qu’une différence de niveau? Ce serait tomber dans l’erreur inverse de celle qu’illustre, si l’on peut dire, l’exemple de Schiller, et une erreur encore plus absurde. Le singe est bien plus ancien que l’homme. S’il n’y avait entre eux qu’une différence de niveau, pourquoi le singe, pendant tout ce temps, n’aurait-il pas franchi cette différence. La réponse est évidente: parce que seul l’homme est capable de progrès. Pourquoi l’est-il, et lui seul? Ceci est une autre histoire. Mais jusqu’à nouvel ordre, c’est la caméra de Brissot qui filme le singe, et non l’inverse.■

Aimé Michel

Notes:

(1) Expériences qui furent faites sur des chimpanzés et non sur des gorilles car, à intelligence à peu près égale, il était plus facile d’expérimenter sur les premiers, plus aisément «manipulables».

(2) «Théorie (dit le «Robert») d’après laquelle il n’y aurait pour le sujet pensant d’autre réalité que lui-même.» Autrement dit, moi seul, Aimé Michel, j’existe, et tous les auteurs de La Vie des Bêtes ne sont qu’une illusion de ma pensée!

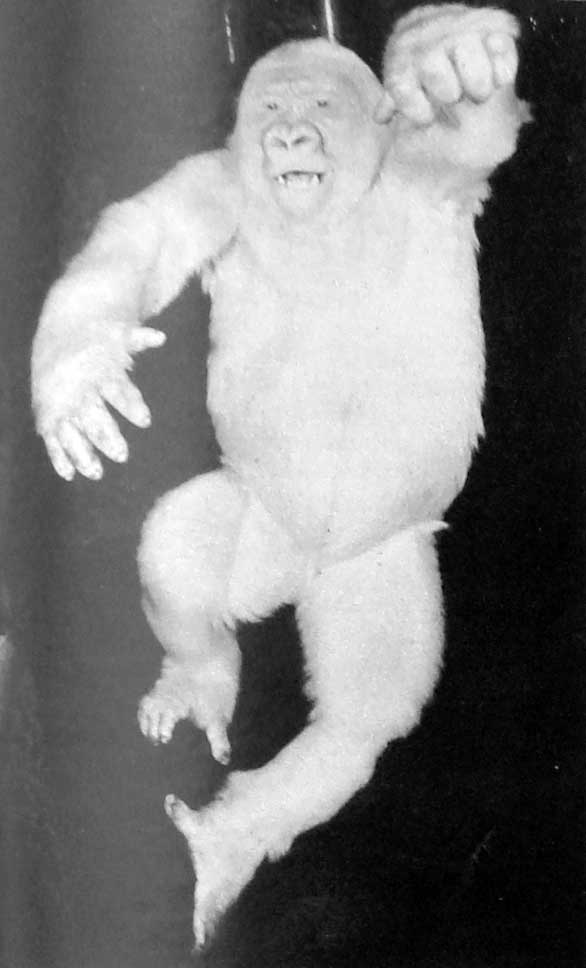

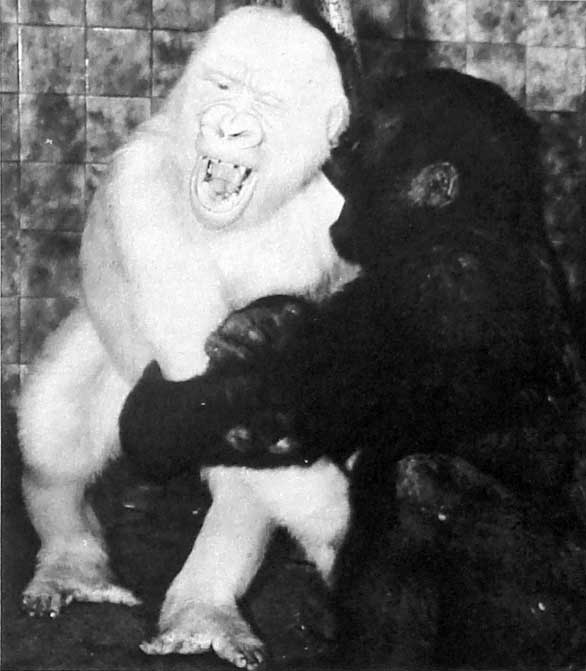

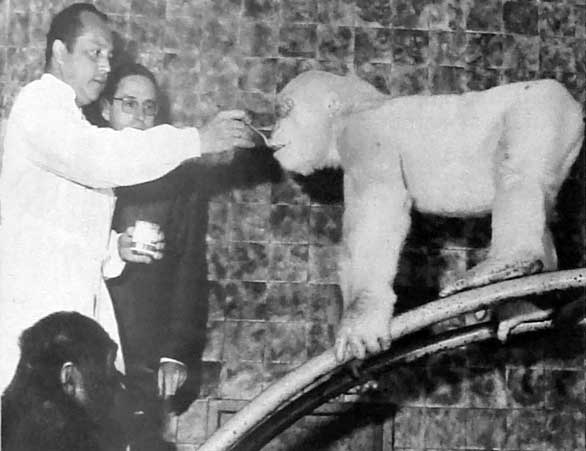

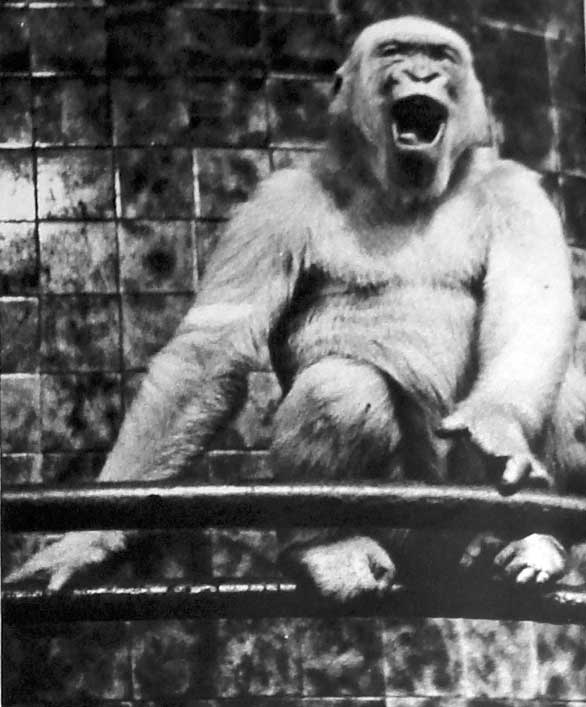

Les cas d’albinisme restent curieux dans la nature. Comme chez l’homme, cette anomalie congénitale se traduit, chez les animaux, par une dépigmentation de la peau et du système pileux: la peau est rosée, les poils blancs. On a vu des tigres blancs. Un cob de Buffon, né au Zoo de Vincennes, était, nous a confié son sous-directeur, le Dr Rinjard, absolument albinos. Tout récemment la presse a rapporté cette aventure d’un touriste assurant avoir découvert dans le parc Krüger, un éléphant rose. Le muséum consulté suppose (avec toutefois les réserves d’usage) qu’il s’agirait là aussi sans doute d’un cas d’albinisme.

«Petit flocon de neige» est la vedette du zoo de Barcelone. Il a cinq ans maintenant et pèse 45 kg. Il partage une cage confortable avec «Muni», un compagnon de même race et de même âge, aussi noir que lui-même est blanc. Il a été rapporté de sa Guinée natale par un jeune naturaliste qui l’acheta sur place à un planteur de cette région de la côte atlantique de l’Afrique équatoriale. Les gorilles n’y sont pas rares. Mais un gorille blanc, parole d’homme! dans le pays on n’avait jamais vu ça. Le bébé, âgé de deux ans, fut découvert un matin d’octobre 1966, accroché au cadavre de sa mère, foudroyée par une balle. Sa blancheur, aujourd’hui, lui amène, à Barcelone, de nombreuses visites. Il attire des savants du monde entier qui viennent étudier, sur place, ses caractéristiques et son comportement. Il est plus fragile, plus irritable aussi que ses frères de race. Il est même possible que sa vie soit un peu plus courte.